Ciencias Naturales: Júpiter

Júpiter

Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Forma parte

de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Recibe su nombre del dios

romano Júpiter (Zeus en la mitología griega).

Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo

del año dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol, el mayor cuerpo

celeste del sistema solar, con una masa casi dos veces y media la de los demás

planetas juntos (con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra y tres veces

mayor que la de Saturno, además de ser, en cuanto a volumen, 1317 veces más

grande que la Tierra). También es el planeta más antiguo del sistema solar,

siendo incluso más antiguo que el sol; este descubrimiento fue realizado por

investigadores de la universidad de Münster en Alemania.3 4

Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente

por hidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida. Entre los

detalles atmosféricos es notable la Gran Mancha Roja (un enorme anticiclón

situado en las latitudes tropicales del hemisferio sur), la estructura de nubes

en bandas oscuras y zonas brillantes, y la dinámica atmosférica global

determinada por intensos vientos zonales alternantes en latitud y con

velocidades de hasta 140 m/s (504 km/h).

Características principales

Júpiter es el planeta con mayor masa del sistema solar:

equivale a unas 2,48 veces la suma de las masas de todos los demás planetas

juntos. A pesar de ello, no es el planeta más masivo que se conoce: más de un

centenar de planetas extrasolares que han sido descubiertos tienen masas

similares o superiores a la de Júpiter. Júpiter también posee la velocidad de

rotación más rápida de los planetas del sistema solar: gira en poco menos de

diez horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las

medidas del

campo magnético del planeta. La atmósfera se encuentra dividida en

regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las

9 h 50 min 30 s, en la zona ecuatorial, a las 9 h 55 min 40 s en el resto del

planeta.

El planeta es conocido por una enorme formación

meteorológica, la Gran Mancha Roja, fácilmente visible por astrónomos

aficionados dado su gran tamaño, superior al de la Tierra. Su atmósfera está

permanentemente cubierta de nubes que permiten trazar la dinámica atmosférica y

muestran un alto grado de turbulencia.

Tomando como referencia la distancia al Sol, Júpiter es el

quinto planeta del sistema solar. Su órbita se sitúa aproximadamente a 5 UA,

unos 750 millones de kilómetros del Sol.

Masa

La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se

sitúa en realidad por encima de su superficie (1,068 de radio solar, desde el

centro del Sol). A pesar de ser mucho más grande que la Tierra (con un diámetro

once veces mayor), es considerablemente menos denso. El volumen de Júpiter es

equivalente al de 1317 tierras, pero su masa es sólo 318 veces mayor. La unidad

de masa de Júpiter (Mj) se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos,

sobre todo planetas extrasolares y enanas marrones.

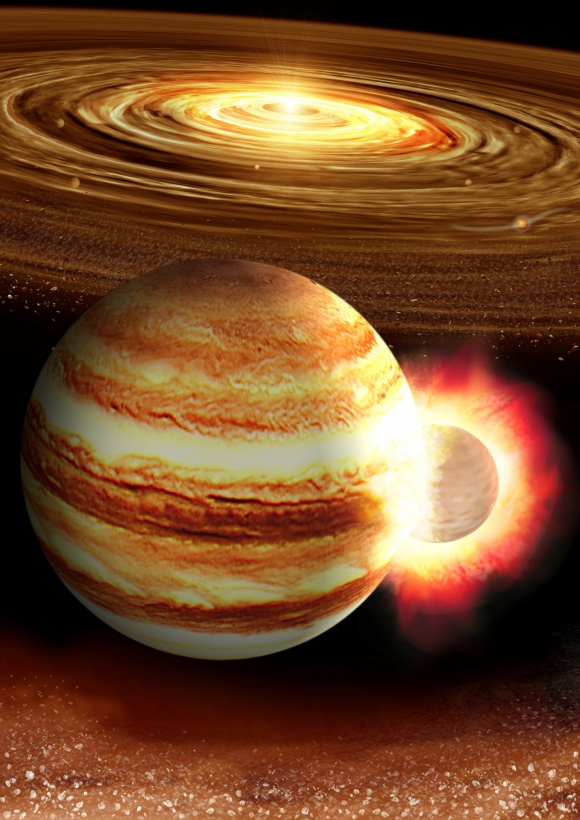

Si bien Júpiter necesitaría tener 80 veces su masa para

provocar las reacciones de fusión de hidrógeno necesarias y convertirse en una

estrella, la enana roja más pequeña que se conoce tiene solo un 30 % más de

radio que Júpiter (aunque tiene mucha más masa). Júpiter irradia más calor del

que recibe de la escasa luz solar que le llega hasta esa distancia. La

diferencia de calor desencadenada es generada por la inestabilidad

Kelvin-Helmholtz mediante contracción adiabática (encogimiento). La consecuencia

de este proceso es la contracción del planeta unos dos centímetros al año.

Después de su formación, Júpiter era mucho más caliente y tenía un diámetro

casi el doble del actual.

Si fuese unas cuatro veces más masivo, el interior podría

llegar a comprimirse mucho más a causa de fuerzas gravitacionales mayores, lo

que podría dar lugar a una disminución de su volumen, independientemente de que

su masa aumentase. Como resultado de ello, se especula que Júpiter podría

alcanzar uno de los diámetros más amplios que un planeta de estas

características y evolución puede lograr. El proceso de reducción del volumen

con aumento de masa podría continuar hasta que se alcanzara una combustión

estelar, como en las enanas marrones con una masa 50 veces la de Júpiter. Esto

ha llevado a algunos astrónomos a calificarlo como “estrella fracasada”, aunque

no queda claro si los procesos involucrados en la formación de planetas como

Júpiter se asemejan a los procesos de creación de sistemas estelares múltiples.

Este corte transversal ilustra un modelo del interior de

Júpiter, con un núcleo rocoso recubierto por una capa profunda de hidrógeno

metálico líquido.

Atmósfera

Artículo principal: Atmósfera de Júpiter

Júpiter visto por la sonda espacial Voyager 1

La atmósfera de Júpiter no presenta una frontera clara con

el interior líquido del planeta; la transición se va produciendo de una manera

gradual.5Se compone en su mayoría de hidrógeno (87 %) y helio (13 %), además

de contener metano, vapor de agua, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, todas estas

con < 0,1 % de la composición de la atmósfera total.6

Bandas y zonas

El astrónomo aficionado inglés A.S. Williams hizo el primer

estudio sistemático sobre la atmósfera de Júpiter en 1896. La atmósfera de

Júpiter está dividida en cinturones oscuros llamados bandas y regiones claras

llamadas zonas, todos ellos alineados en la dirección de los paralelos. Las

bandas y zonas delimitan un sistema de corrientes de viento alternantes en

dirección con la latitud y en general de gran intensidad; por ejemplo, los

vientos en el ecuador soplan a velocidades en torno a 100 m/s (360 km/h). En la

Banda Ecuatorial Norte, los vientos pueden llegar a soplar a 140 m/s (500

km/h). La rápida rotación del planeta (9 h 55 min 30 s) hace que las fuerzas de

Coriolis sean muy intensas, siendo determinantes en la dinámica atmosférica del

planeta.

La Gran Mancha Roja

Artículo principal: Gran Mancha Roja

El científico inglés Robert Hooke observó en 1664 una gran

formación meteorológica que podría ser la Gran Mancha Roja (conocida en inglés

por las siglas GRS, del Great Red Stain). Sin embargo, no parecen existir

informes posteriores de la observación de tal fenómeno hasta el siglo XX. En

todo caso, varía mucho tanto de color como de intensidad. Las imágenes

obtenidas por el Observatorio Yerkes a finales del siglo XIX muestran una

mancha roja alargada, ocupando el mismo rango de latitudes pero con el doble de

extensión longitudinal. A veces, es de un color rojo fuerte, y realmente muy

notable, y en otras ocasiones palidece hasta hacerse insignificante.

Históricamente, en un principio se pensó que la Gran Mancha Roja era la cima de

una montaña gigantesca o una meseta que salía por encima de las nubes. Esta

idea fue sin embargo desechada en el siglo XIX al constatarse espectroscópicamente

la composición de hidrógeno y helio de la atmósfera y determinarse que se

trataba de un planeta fluido. El tamaño actual de la Gran Mancha Roja es

aproximadamente unas dos veces y media el de la Tierra. Meteorológicamente, la

Gran Mancha Roja es un enorme anticiclón muy estable en el tiempo. Los vientos

en la periferia del vórtice tienen una velocidad cercana a los 400 km/h.

La Pequeña Mancha Roja

Artículo principal: Pequeña Mancha Roja

En marzo de 2006 se anunció que se había formado una segunda

mancha roja aproximadamente de la mitad del tamaño de la Gran Mancha Roja. Esta

segunda mancha roja se formó a partir de la fusión de tres grandes óvalos

blancos presentes en Júpiter desde los años 1940, denominados BC, DE y FA, y

fusionados en uno solo entre los años 1998 y 2000, dando lugar a un único óvalo

blanco denominado Óvalo blanco BA,7cuyo color evolucionó hacia los mismos

tonos que la Gran Mancha Roja a comienzos del 2006.8La coloración rojiza de

ambas manchas puede producirse cuando los gases de la atmósfera interior del

planeta se elevan en la atmósfera y sufren la interacción de la radiación

solar. Las mediciones en el infrarrojo sugieren que ambas manchas se elevan por

encima de las nubes principales. El paso, por tanto, de óvalo blanco a mancha

roja podría ser un síntoma de que la tormenta está ganando fuerza. El 8 de

abril de 2006, la cámara de seguimiento avanzada del Hubble tomó nuevas

imágenes de la joven tormenta.

Estructura de nubes

Las nubes superiores de Júpiter están formadas probablemente

de cristales congelados de amoníaco.9 El color rojizo viene dado por algún

tipo de agente colorante desconocido aunque se sugieren compuestos de azufre o

fósforo. Por debajo de las nubes visibles Júpiter posee muy posiblemente nubes

más densas de un compuesto químico llamado hidrosulfuro de amonio, NH4HS. A una

presión en torno a 5-6 Pa existe posiblemente una capa aún más densa de nubes

de agua. Una de las pruebas de la existencia de tales nubes la constituye la

observación de descargas eléctricas compatibles con tormentas profundas a estos

niveles de presión. Tales tormentas convectivas pueden en ocasiones extenderse

desde los 5 Pa hasta los 300-500 hPa, unos 150 km en vertical.

Desaparición del cinturón subecuatorial

Antes de la desaparición del cinturón (julio de 2009)

En junio de 2010

A finales de abril de 2010, diferentes astrónomos

aficionados[¿quién?] advirtieron que Júpiter había alterado el color del

cinturón subecuatorial, tradicionalmente oscuro,

apareciendo la parte sur

completamente blanca y muy homogénea.10 El fenómeno tuvo lugar cuando Júpiter

estaba en oposición con el Sol, siendo por lo tanto, observable desde la

Tierra. Se barajan varias hipótesis para explicar este cambio, la considerada

más probable es un cambio en la coloración de las nubes sin cambios

sustanciales en la altura o cantidad de partículas que las forman. Este

fenómeno de desaparición aparente de una banda ocurre de manera semi cíclica en

Júpiter habiéndose observado con anterioridad en varias ocasiones, en

particular en el año 1993 cuando fue estudiado en detalle.

Ciencias Naturales: Júpiter

Reviewed by Edwin Molina

on

noviembre 10, 2019

Rating:

Reviewed by Edwin Molina

on

noviembre 10, 2019

Rating:

Reviewed by Edwin Molina

on

noviembre 10, 2019

Rating:

Reviewed by Edwin Molina

on

noviembre 10, 2019

Rating:

No hay comentarios.